Aunque se haya repetido hasta la saciedad, es evidente que la firma en Roma el 25 de marzo de 1957 del tratado constitutivo de la CEE fue la culminación de una aspiración y un deseo largamente esperado por generaciones de europeos y por sus más insignes representantes desde muchos siglos atrás. Casi podríamos afirmar que desde la caída del Imperio Romano de Occidente, la historia de esta parte del planeta ha estado presidida por dos fuerzas opuestas: centrifugas las unas que han conducido al enfrentamiento y disgregación de los países europeos: guerras, competencias, nacionalismos, etc.; centrípetas las otras que terminaron por lograr el nacimiento de la CEE en la fecha citada, gracias entre otras causas a la labor de los mejores intelectuales, escritores, filósofos y políticos que terminaron imponiéndose a los intereses locales y lograr la cooperación económica como preludio a la unidad política del continente.

Pero setenta años después las cosas ya no son lo mismo y donde había ilusión hay decepción y las esperanzas de mediados del siglo XX se han ido transformando en recelos y presunciones. Una globalización frustrada, una competitividad agresiva y la crecientes incertidumbres de este mundo posglobal, cada vez más problemático e inseguro, han terminado abocando a una situación de desasosiego y contradicción que lamentablemente recuerdan mucho a la que Europa ya vivió hace un siglo y que culminó en la mayor tragedia bélica de la Historia de la Humanidad, por lo menos hasta el presente.

Por lo que se refiere a nuestro continente y a nuestro país, estas incertidumbres son especialmente preocupantes en algunos sectores, como es el mundo rural, afectado por una fuerte emigración desde hace años y por el abandono de sectores productivos a pesar de que siguen siendo competitivos, creando vacíos donde antes había vida y abandonando riqueza que había costado mucho conseguir.

Es lo que ahora pretendemos estudiar en relación con las dos personalidades que encabezan esta nota: la primera que simboliza las esperanzas e ilusiones de los años fundacionales y la segunda los problemas y contradicciones de nuestros días.

Firma del Tratado de Roma. 25 de marzo de 1957

LA INTEGRACIÓN EUROPEA Y LA POLÍTICA AGRARIA

Desde los orígenes de la CEE se tuvo siempre presente que el objetivo de la comunidad no debía circunscribirse al desarme arancelario y al establecimiento de una zona de libre comercio, como poco después hicieron varios países europeos bajo influencia británica, sino que debía buscarse una auténtica integración económica para lo que hacía falta establecer una seria de “políticas comunes” (Comercio, Transportes y Agraria) con la finalidad de lograr una auténtica “unión económica”. Y entre estas, la primera y tal vez más importante fue la Política Agrícola Común, que aunque ya estaba contemplada en el tratado fundacional, fue desarrollada en 1958 en la conferencia de Stressa gracias al impulso y a las ideas del comisario Sicco Mansholt, que posteriormente fue presidente de la Comisión Europea.

Primea etapa: 1960-1970. La PAC fundacional.

En esta primera etapa, la PAC pretendía, ante todo, garantizar la alimentación de los europeos, a precios razonables, tras la escasez y el hambre generada por la Segunda Guerra Mundial. Para ello se diseñó un amplio programa de modernización agraria buscando incrementar la productividad de las explotaciones, elevar el nivel de vida de los agricultores y asegurar el autoabastecimiento de la población.

Tarea nada fácil, pues las diferencias entre las agriculturas de los seis países fundadores eran notable y más aún las políticas agrícolas y ganaderas seguidas hasta entonces por cada uno de ellos. Por un lado estaban las diferencias geográficas y agrarias entre los países del norte, Alemania, Países Bajos y parte de Francia, en los que predominaba una agriculturas dirigida a la ganadería, las zonas interiores del continente preferentemente cerealísticos y la Europa mediterránea con la diferenciación entre secanos y regadíos. Es decir, tres paisajes agrarios característicos que van más allá de lo económico para sintetizar toda una forma de vida y organización del espacio: bocaje y openfield, en el primer caso, la trilogía mediterránea de olivo, vid, cereal, en el segundo con sus ricas huertas de verduras y frutales. Por lo que respecta a las políticas variaban entre el proteccionismo de unos, para asegurar los abastecimientos y las políticas más liberales de otros para favorecer las exportaciones. Es decir, unas políticas no armonizadas, que al superponerse provocaron diferencias en las condiciones de competencia.

Para hacer frente a esta diversidad de paisajes y políticas, en la Conferencia de Stressa de 1958 se establecieron tres principios básicos, a iniciativa de Sicco Mansholt, entonces comisario del ramo:

- Unicidad de mercado, libre circulación de cualquier producto por todos los países sin restricciones, con precios comunes y armonización de reglamentos.

- Preferencias comunitarias frente a la competencia de países terceros, imponiendo aranceles frente a los mismos.

- Solidaridad financiera. Mecanismo mediante el cual los gastos de la PAC eran financiados solidariamente por los países miembros a través de un fondo especial: el FEOGA que costaba de dos secciones (Orientación y Garantía). Además, se creaban unas Organizaciones Comunes de Mercado (1962) por cada producto agrario.

Con todo ello se buscaba no sólo la modernización de las explotaciones para mejorar el nivel de vida de los agricultores, sino también cubrir la demanda interna para ser autosuficientes o al menos reducir la dependencia exterior, incluso pensando en llegar a ser exportadores de productos competitivos, baratos y de calidad. Sicco Mansholt estaba convencido de que sin una agricultura sólida, rentable, competitiva y complementaria entre los diversidad de paisajes agrarios del continente era imposible lograr la cohesión interna de la Comunidad y su deseada unidad. Téngase presente que hasta principios de la década de los sesenta, el riesgo de hambrunas por malas cosechas era todavía una posibilidad. Por ello, lograr una agricultura eficiente y productiva no solo era una necesidad económica para facilitar la integración, sino también para garantizar la paz social y la estabilidad política.

Segunda etapa: 1970-1990. Éxito, excedentes y ampliación comunitaria.

En estos veinte años de plenitud de la CEE es necesario destacar dos hechos esenciales íntimamente ligados:

- La producción agrícola superó a la demanda dando lugar a exceso de producción, que en cierto modo puede considerarse como resultado del éxito de la PAC. Pero éxito contradictorio, pues los alimentos excedentarios se dejaban perder o se vendían en el mercado mundial a precios mucho más bajos, lo que supuso un aumento considerable del gasto agrario y, a la vez, la distorsión del mercado mundial por la exportación de productos subvencionados y por ello anormalmente baratos. Para evitarlo ello en 1984 se establecieron las primeras cuotas a los productos excedentarios, en concreto al sector lácteo.

- Pero fueron las ampliaciones políticas (primero a nueve y luego a doce) de la década de los ochenta el factor que más afectó a la PAC y a la CEE en general, lo que hizo más urgente el replantear la política agraria especialmente por la disparidad en el desarrollo de las zonas rurales de los nuevos países miembros. Se trataba de países con rica agricultura, sobre todo de regadío con tradición en la exportación al norte y centro de Europa, pero con estructuras muy poco desarrolladas. Lo que además supuso un cambio en la estructura geográfica y agraria de la CEE. en la que, hasta entonces, había predominado los llamados productos continentales (forrajes para ganadería). El ingreso de Grecia, Portugal y España alteró este esquema obligando a un amplio periodo transitorio, con un doble lenguaje: librecambio para exportar leche a los nuevos miembros y protección para importar frutas desde los mismos.

LA UNIÓN EUROPEA EN UN MUNDO GLOBAL

Además, es en esta década de los noventa del pasado siglo, cuando la Unión Europea alcanzaba su momento de mayor prestigio, encadenando sucesivas ampliaciones, cuando su política agraria alcanza la práctica totalidad de sus objetivos fundacionales. Pero, en contrapartida, es entonces cuando se van a empezar a dar una serie de acontecimientos que, a pesar de ser consecuencia del éxito de la CEE, al final terminarán conduciendo a la actual situación de crisis y desconcierto. Entre tales acontecimientos podemos destacar: la caída del muro de Berlín, en buena medida consecuencia del éxito del modelo europeo frente al marxista; la Agenda 2000, que buscaba reformar la PAC, la política regional y otras modificaciones menores, estableciendo un nuevo marco financiero ante la próxima ampliación hacia los países del Este y el Tratado de Maastricht, que creó la Unión Europea (UE) y reforzó las políticas comunes.

En este marco se produjo, en 1992, la principal reforma de la PAC, debida al comisario MacSarry, que supuso un radical giro pues se pasó de subvencionar los productos y sus precios a un sistema de ayudas directa a los agricultores, siempre que cumplieran ciertas exigencias relativas a calidad de los productos y a protección al medio ambiente. Además, dentro de ese proceso de diversificación rural, se creó en 1999 un segundo pilar de la PAC, un programa de desarrollo rural y local, buscando alternativas al mero productivismo, en concordancia con las teorías posproductivistas de aquel momento.

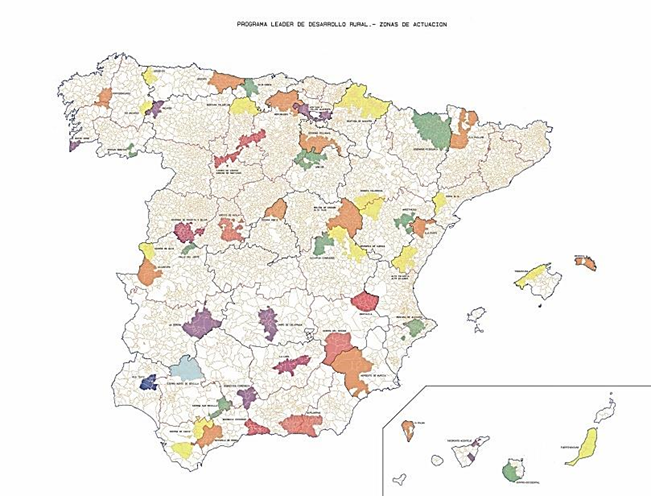

Programa LEADER de Desarrollo Rural. Zonas de Actuación

Ello fue debido a la evidencia de que solo las mejores tierras podían acogerse y favorecerse de las medidas de la PAC, pero que las peores, por sus condiciones físicas, económicas o demográficas, quedaban marginadas y abandonadas a su suerte. Es lo que Bericat llamó “vacío rural” y cuyo proceso él mismo definió con estas palabras: “Los antiguos jornaleros del campo, que inicialmente pidieron tierra, más tarde trabajo, han terminado solicitando subvenciones”, excelente resumen de lo que ha sido la evolución de la política agraria de Europa en el último siglo.

Ese vacío del que hablaba Bericat fue un intenso proceso de despoblación y abandono de las zonas peores del mundo rural europeo y que ha dado lugar a abandono y fusión de municipios, con un incremento carga fiscal y la incapacidad para atender servicios mínimos (educación, sanidad, servicios financieros, etc.) lo que terminó generando sensaciones de derrotismo y pasividad de la población campesina que no ve más esperanza que los subsidios para sobrevivir ante una situación en extinción.

Para hacer frente a este problema, presente todavía y con renovada gravedad en nuestros días, se optó por implementar programas de desarrollo local, entendiendo por tal un proceso de mejora comunitaria, subvencionado por la PAC y asumido por la propia población local, para mejorar su mentalidad, su actitud y hábitos, mediante una serie de microiniciativas en algunos sectores como el fomento de la artesanía local, gastronomía popular, turismo rural, etc. Este ambiente, también se fomentaron los desplazamientos de población urbana crítica con la forma de vida de la ciudad, los neorrurales que veían en la tranquilidad y sosiego del campo una forma de vida deseable. Movimiento muy presente a principios de siglo y reactivado recientemente como consecuencia de la pandemia.

Con todo ello, la UE se preparaba para la ampliación hacia el Este (2004), que le permitiera seguir jugando un papel predominante en el nuevo concierto mundial que ya se anunciaba imparable, integrando países con sectores agrícolas muy diversos y necesidades de inversión en zonas rurales atrasadas. Casi como una vuelta a los años ochenta, pero ahora con un a panorama internacional mucho más incierto.

Tras la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, así como la incorporación al mercado global de una China mitad capitalista y mitad totalitaria, se creyó llegado el momento de una economía global, regida por las leyes del mercado, un fin de la Historia y un mundo feliz, pero en el que pronto se vio que Europa iba a tener dificultades para encajar. En ese nuevo mundo definido por un capitalismo global y regido por las grandes empresas y corporaciones mundiales de origen norteamericano en su mayoría, poco margen quedaba para el continente que, doscientos años atrás, había alumbrado una organización política, el Estado Nacional, sostén y origen de la Soberanía Nacional, que ahora quedaba diluida en grandes conjuntos continentales y en otros sujetos de poder y soberanía diferentes a los citados estados nacionales. Ya a principios de la década de los noventa del pasado siglo, algunos países europeos se mostraron reacios a intervenir en las Guerra del Golfo, a las órdenes de los EEUU, lo que provocó que Donald Rumsfeld, entonces Secretario de Defensa, acuñara el término de Vieja Europa para referirse a dichos países. Un antecedente premonitorio que no se supo ver que ahora vuelve a estar en boga con Trump, Putin y el conflicto de la guerra de Ucrania.

Todo ello está obligando a un nuevo enfoque no sólo de la PAC sino también de la misma organización y objetivos de toda la política comunitaria, que está haciendo palidecer o amarillear los objetivos de la misma Unión Europea, a pesar de que no sea el amarillo sino el verde el color más frecuentemente citado como referente emblemático.

Otra PAC para otra Unión y para otra Europa

Así, en los últimos diez años se ha ido configurando una política más ecológica que agraria, orientada a los resultados más que a los procesos, financiando directamente al agricultor y condicionada al cumplimiento de ciertos objetivos en materia de medio ambiente y desarrollo local. Precisamente los iniciales objetivos de esta desarrollo, pensados para las zonas menos aptas para la explotación agraria, como acabamos de ver, se van a extendiendo a todo el territorio agrícola, buscando el abandono y cese de la actividad y su sustitución por otras funciones: energéticas, turísticas o la mera renaturalización, con lo que la PAC se está convirtiendo en una política medioambiental más que agraria. Con ello, su función esencial ya no es el abastecimiento de alimentos a precios asequibles, como lo fue desde sus orígenes, sino que esa función se asigna a la importación de diversos productos favorecidos por el bajo arancel y las menores exigencias reglamentarias que las producciones europeas. Con ello se están transgrediendo formalmente los tres principios básicos fijados en Stressa, aunque no se quiera reconocer.

Así, ya no podemos decir que se siga dando Unicidad de mercado, en cuanto la Unión es hoy día un gran centro de consumo de productos de muy diferentes procedencias. Tampoco se dan las Preferencias comunitarias antiguamente establecidas imponiendo aranceles proteccionistas frente a terceros que han quedado olvidadas en casos muy particulares como los de Mercosur y Marruecos y algunos otros más. De esta forma, cada vez son más frecuentes noticias que evidencian la inferioridad en que quedan los productos comunitarios frente a la de países extracomunitarios, a pesar de ser un uso especialmente prohibida por los mismos organismos que la toleran en la práctica. Por último, con todo ello, la Solidaridad financiera ha quedado en pura entelequia.

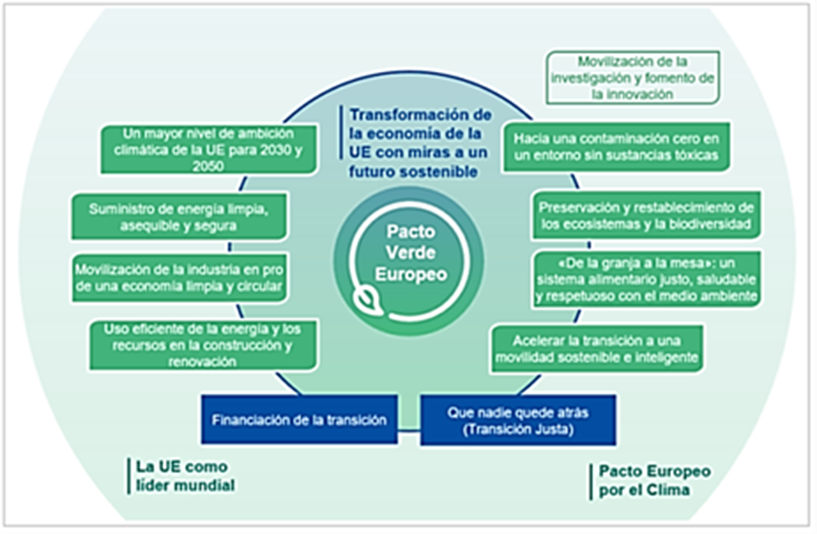

Frente a esos principios fijados en Stressa, la actual PAC de Úrsula von der Leiden se rigen por otros dos compromisos comunitarios de diseño, objetivos y consecuencias muy distintas: el Pacto Verde y el Programa de la Granja a la Mesa. El primero, establecido en 2020, es un conjunto de objetivos bienintencionados de carácter ambiental, que pretende alcanzar la neutralidad climática en 2050 y, a la vez, garantizar la biodiversidad, reducir la contaminación, etc. Todo ello bajo la perspectiva de que no se perjudique a nadie en beneficio de otros y del principio de que el crecimiento económico esté disociado de un mayor uso de recursos. Es decir, la típica relación de objetivos sostenibles de la Agencia 2030, de carácter publicitario que pretenden ser una coartada para seguir con el mismo modelo económico, pero evitando la acusación de negacionismo. Pero en lo referente a la agricultura y el medio rural lo que se busca, aunque no se diga, es la desagricolización mediante la importación de productos de terceros, para equilibrar así la balanza comercial con los mismos y poder seguir exportándoles productos industriales europeos.

Este es el caso del segundo programa citado: “De la granja a la mesa” que incluso parece el título de un reclamo publicitario. Su objetivo es conseguir que la producción de alimentos reduzca la contaminación generada en suelo, agua y aire, eliminando, a lo largo de toda la cadena alimentaria –de ahí su nombre– los desperdicios que suponen contaminación y graves problemas de gestión de residuos orgánicos y de envases.

Estructura y contenido del Pacto Verde Europeo

Fuente: COM, 2019

Todo ello está muy bien, siempre y cuando los productos alimenticios importados de terceros países deben cumplir las mismas normas de la UE en materia de medio ambiente y calidad del producto, como dice la actual legislación europea, pero que frecuentemente no se cumple, como denuncian las organizaciones agrarias afectadas. Los ejemplos al respecto son numerosos, como los casos ya citados de Mercosur y Marruecos y los daños sufridos por producciones europeas como las del arroz bomba español frente al basmati indio, o la miel, la pesca en el Mediterráneo, etc. Si a ello añadimos las restricciones ambientalistas, que están llevando a arrancar muchos terrenos dedicados tradicionalmente a producciones arbóreas (olivos, viñedos, alcornocales, etc.) para convertirlos en granjas solares o el más impactante de la reintroducción de alimañas, como lobos y jabalíes en zonas de pastos ganaderos, con el pretexto de reconstruir la fauna natural, el panorama final de la actual PAC no puede ser más desolador y más opuesto a la política de Mansholt del siglo pasado, que tantos beneficios proporcionó al campo europeo y a toda Europa en general.

Frente a ello, Von der Layen, una de la más firme impulsora del Pacto Verde Europeo y la Estrategia “De la Granja a la Mesa”, ha situado a la sostenibilidad y a la protección medioambiental en el centro de las políticas agrarias, marginando la búsqueda de la competitividad y de los beneficios para los agricultores, lo que está dejando fuera del mercado a un gran número de pequeñas y medianas explotaciones que, en otro tiempo habrían sobrevivido gracias a las políticas de concentración o al apoyo financiero de las políticas de Mansholt. De forma que comarcas enteras en toda Europa se están viendo perjudicadas pues esta renaturalización forzada lo que en realidad está provocando es un proceso de desruralización. Así, según ciertas noticias de prensa, la Comisión Europea ha estado otorgando subvenciones a diferentes grupos ecologistas para que hagan campaña a favor de los planes verdes de Bruselas y del excomisario de medio ambiente Frans Timmermans, uno de los artífices de esta nueva orientación.

Así por ejemplo, según COAG, en España se han perdido más del 30% de la superficie de tomates, como consecuencia de la competencia de los tomates que Marruecos está plantando en lo que fuera Sahara español, productos que entran en el mercado europeo sin compensaciones arancelarias y con escasos controles fitosanitarios. En la práctica, la Unión Europea depende cada vez más de las importaciones de productos agrarios de terceros países, lo que aparte de lo que ello supone de servidumbre del extranjero en tema tan prioritario, aumenta el riesgo de desabastecimiento debido a la fragilidad de las cadenas de suministro internacionales, como se ha demostrado recientemente con la pandemia y se evidencia cada día más, debido a los constantes conflictos geopolíticos. Por el contrario, los terrenos que van perdiendo su tradicional función agrícola son renaturalizados o adquiridos por fondos de inversión internacionales en espera de poder transformar su actividad con los más diversos negocios.

En este nuevo orden global, Europa es un espacio definido por su cultura y su alta capacidad de consumo, por lo que su sector primario no debe hacer competencia al de otros países agro-ganaderos de áreas emergentes. Debe especializarse en industria, turismo y consumo, todo lo más energía eólica y solar, dejando su abastecimiento alimentario en manos de terceros a pesar del riesgo que ello supone. Junto a ello, los intereses individuales de los países miembros, el exceso de regulación y un permanente sesgo hacia una sostenibilidad interesada y falsaria, han hecho de la UE un centro de elevados costes funcionariales algunos de cuyos miembros bordean ya la recesión.

En conclusión, defender la política de Sicco Mansholt frente a la de Ursula von der Layen no implica ignorar la urgencia de los retos ambientales, sino más bien abogar por un enfoque equilibrado en el que la competitividad productiva, la modernización intensiva y la seguridad alimentaria conserven un papel central. Las enseñanzas de Mansholt nos recuerdan que, sin una base agrícola sólida, la Unión Europea estará siempre en una posición de debilidad ante posibles crisis globales. Por eso, antes de imponer drásticas restricciones o estándares ecológicos difíciles de cumplir, la UE debería seguir el ejemplo de Mansholt y consolidar su sector agrario para que las futuras generaciones disfruten de la misma seguridad y estabilidad que su política, en su momento, ayudó a instaurar en el continente.

Por el contrario, el panorama comunitario está cobrando una inquietante actualidad con la crisis de Ucrania y el sin sentido de la vigente OTAN, más norteamericana que europea, además la carencia de auténticas políticas comunes: energética, de defensa y por supuesto agrícola como acabamos de ver, unido a la mala gestión y la exageración intencionada y publicitaria de la Agenda 2030, etc. todo ello está creando una situación insostenible que la misma Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ha definido como que “Europa se enfrenta a una amenaza existencial”, que sólo se podrá superar con más unión económica y, por supuesto, con otra PAC. que la que hoy día rige en el campo europeo.

Tabla resumida de las reformas clave de la PAC

| Año / Período | Reforma / Evento | Principales cambios | Contexto político |

| 1957 | Tratado de Roma | – Base legal para la creación de la PAC – Objetivos de seguridad alimentaria y precios estables |

– Reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial |

| 1962 | Creación oficial de la PAC | – Unidad de mercado – Preferencia comunitaria – Solidaridad financiera |

– Seguridad abastecimiento

– Protección agricultores |

| 1984 | Cuotas lácteas | – Disminuir excedentes | – Ampliación mediterránea

– Europa de los 12 |

| 1992 | Reforma MacSharry | – Reducción de precios de intervención – Pagos directos al agricultor – Condicionalidad ambiental y calidad productos |

– Conflictos con GATT y OMC y gasto creciente en subsidios.

– Tratado de Maastrich |

| 1999 | Agenda 2000 | – Creación del segundo pilar (Desarrollo Rural y Local) – Refuerzo de la condicionalidad |

– Preparación para la ampliación al Este – Tratado de Ámsterdam (1997) |

| 2003 | Reforma

Fischler |

– Desvinculación (desacoplamiento) de las ayudas de la producción.(Pago Único) – Aumento de la condicionalidad – Modulación de pagos |

– Presión de la OMC para reducir subsidios – Mejora de la eficiencia del gasto |

| 2020-2024 | Pacto Verde

De la granja a la mesa |

– Prioridad al clima y medio ambiente.

– Renaturalización y desagricolización |

– Agencia 2030 – Acuerdo Mercosur (2024) |

– Acuerdo UE-Marruecos (2019)

Fernando Arroyo

María Asunción Martín Lou

María José Lozano de San Cleto